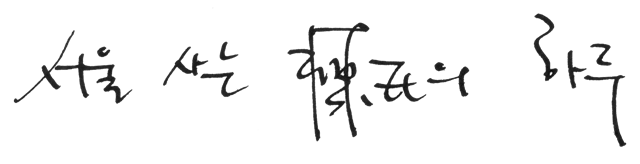

음식과 요리 On food and cooking: The science and lore of the kitchen

해롤드 맥기 Harold McGee

이희경 번역, 이데아 출간. 초판 6쇄.

나의 독서는 대체로 듬성듬성이다. 정독해야 한다는 강박도 없고 구석구석 분석하듯 공부하듯 문자 하나하나를 눈에 담을 의도도 없다. 물론 나의 모든 감각을 빼앗아 시간과 공간을 잊게 하는 책들도 가끔 있긴 하지만.

최근 이런저런 이유로 뜻하지 않게 시간이 넘처나기 시작했다. 그래서 새로운 책을 구해 읽는 것보다 그간 듬성듬성 읽었던 책들 중에 두껍고 저자의 성의가 가득할 것만 같은 책들을 다시 꺼내어 읽기 시작했다. 그 중 가장 ‘무거운’ 책이 바로 이 책, ‘음식과 요리’이다.

다시 책상 위로 올린 (손 위로는 올려 읽는 건 소수의 사람들에게만 허락된다) 이 책에서 난 ‘8장 식물에서 얻는 향료’, 그리고 ‘3장 고기’를 차례로 읽어 나아갔다. (이야기 전개의 구조를 존중해 줘야하는 문학서가 아니면 난 이렇게 목차에서 눈에 띄는 곳부터 찾아 읽는다) 문장들이 눈에 잘 들어오고 다음 전개가 머릿속에 그려지는 게 이상해서 잠시 생각해 봤더니, 이 책을 처음 읽었을 때도 같은 순서로 읽어들어갔던 것 같다. 사람은 같은 조건이면 비슷한 선택을 하게 되나 보다.

글을 지어서 책을 엮는다는 일은 얼마나 멋지고 훌륭한 일인가를 깨달고, 저자가 전해주는 진정 가치 있는 정보에 경건한 마음으로 책을 읽어 내려가게 된다. 그리고 책장을 넘길 때마다 ‘감사합니다’를 마음 속으로 외치게 된다.

‘음식과 요리’는 음식이 되는 식재료와 그 식재료를 요리하는 방법에 대한 깊은 탐구이다. 우리가 왜 이것을 먹는 것으로 취급하게 되었는지 유구한 역사를 언급하고 왜 이런 맛이 나는 것인가에 대한 과학적 설명이 뒤따른다. 그리고 세계 각지에서 어떻게 요리를 해서 어떤 음식으로 우리가 접하게 되었는지까지 엄청난 흥분을 숨기고 뛰는 가슴을 무시하고 천천히 이해할 수 있게 독자를 도와준다. 이 책은 음식과 요리에 대한 경이로운 업적이고, 이 업적은 마땅히 끝없는 존경을 쉼없이 받아야 한다.

‘음식과 요리'는 찾아보기까지 총 1260쪽이다. 무게를 (집 한 구석에서 먼지를 덮어쓰는 걸 존재의 이유로 삼는 정확하지 않은 체중계에 이 책을 올려 놓아 보았더니 2.7kg이라고 알려주었다) 가늠하면 무기로 전용이 가능하고, 체력증진에 도움이 될 수 있는 도구로 활용할 수도 있겠다. 이 엄청난 물리적 크기와는 무관하게, 이 책, ‘음식와 요리'는 단어 하나 문장 하나 문단과 문단 사이에 있는 공백마저 성의가 가득하다.

난 지난 시절 서점에서 시간을 보내는 것을 좋아했다. 활자와 활자들이 만들어 내는 단어 그리고 단어와 단어들이 만들어내는 문장 그래서 이야기들은 꿈을 꾸게 해 주었고, 생각하고 있어야 할 오늘의 문제를 잊게 해 주었다. 그리고 나도 그런 문장을 짓고 싶다는 마음을 품어보기도 했다. 매일 같은 서점을 가더라도 새로운 책이 있었고 대체로 멋진 문장들이 있었다. 심지어 대중을 대상으로 하는 시간 떼우기용 주간지에서도 기발한 문장을 찾는 건 어렵지 않았다.

내가 더 이상 서점에서 서성이며 신간 사이에서 재미있는 문장들을 찾아 다니지 않는 건, 이제 더 이상 그런 문장을 발견하기가 너무 어렵기 때문이다. 기본적으로 오늘의 문장들은 대체로 성의가 없고 단어들은 문장에 어울리지 못한다. 그렇게 만들어진 (설사 정보 전달이 목적이라더라도) 책들은 도대체 작가가 (혹은 발행인 또는 출판사가) 전달하고 싶은 이야기가, 주장하고 싶은 사실이 무엇인지 한 번에 알아차릴 수 없다. 어쩌란 말인가?

요즈음 작가들은 모두 서른해 이상 세상 사람들과 단절된 생활을 했든지, 생각하기 싫어서 이미 누군가가 만들어 놓은 문장들을 보이는대로 들리는데로 옮겨 놓고 대충 엮어 놓는 (소설이나 수필이더라도) 것으로 본인이 할 일이 끝났다고 믿는 것 같다. (아! 시집(詩集)은 처참하다. 언급하고 싶지 않다)

그래서 이 책 “음식과 요리”는 위대해 보인다. 앉은뱅이 책상 앞에서 무릎 꿇고 소리내어 읽어 봄직하다. 번역도 좋았다. 좋은 번역은 껄끄러운 것이 없고 저자의 뉘앙스가 다른 언어로도 경계없이 전해지는 것이다 생각하는데, 이 책이 그렇다.

No comments:

Post a Comment