상해임시정부청사에서는 갑자기 밀려든 한국관광객들과 연변사투리 같은 안내원의 설명을 피해 좁고 불편했던 건물 속을 빠져나오듯 지나치게 되었다.

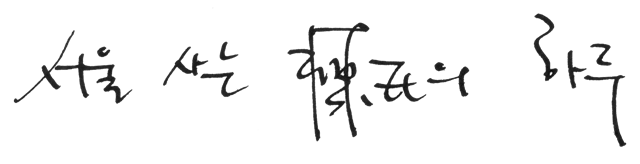

| 그 날 저녁 나의 행적을 간단히 적어본 노트. 田子坊을 坊子田으로 적어 놓았구나. 방자전... |

인사동 거리 혹은 쌈지길과 비슷하다고 알려진 田子坊을 들렸다. 비가 오지 않았더라면 다른 인상을 얻게 되었을지 모르겠지만, 중국 근현대 미술에 큰 관심이 없어 지나친 미술관 속에 어떤 감흥이 기다리고 있었을지 모르겠지만, 특별한 인상을 남기지는 않았다.

다만 거리를 구성하는 오래된 건물들의 모습은 건축에 아직 흥미가 남아 있는 나에게 볼만한 것들이었다. 이런, 오래되고 흥미로운 건물들은 상해 곳곳에 있어 이 도시의 이미지를 만들어내는 데 역할을 하고 있다.

의도하지 않게 하루 종일 걷게 되었다. 비도 왔고, 우산은 손잡이가 불편했으며 거리의 사람들과 잦은 부딛힘 · 불칠절 했던 지도 그리고 어지간해서는 잘 잡히지 않았던 택시 - 택시가 잡힐 무렵 어디선가 뛰어온 현지인들에게 순서를 빼앗기는 일들까지 ... 날씨 탓인지 도시의 혼란 때문인지 방향감각과 거리감각은 잘 유지되지 못 했다. 덕분에 계속 걷게 되었다.

걷다가 신기하게 잘 정돈된 마을을 만나기도 했고, 한적한 거리를 찾기도 했다. 목적지는 계속 지나쳤고, 하지만, 돌아갈 마음이 없어서 그냥 직진을 선택했지만, 이래저래 마음도 몸도 불편했다.

상해에서 택시를 타야 하는데, 목적지에 대해서 누군가에게 물어봐야 하는데, 현지어를 알지 못 하여 난감하면, 스타벅스에서 일하는 종업원들에게 도움을 청하는 게 좋은 선택일 수 있다. 그들은 '당연히' 북경어에 능통하며, 영어도 훌륭하다. 참, 이 곳 택시기사 중에 영어를 알아듣는 경우는 매우 드물다.

그리고, 스타벅스에서 파는 것들은 우리의 그것보다 다소 비싸다. 그렇다 상해의 전반적인 물가가 만만치 않다.

상해의 거리가 나에게 가치있다고 생각될 때는 이런 건물들이 아름답게 어깨를 나란히 하고 나의 시야에 들어왔을 때였다. 이런 건물들을 만나기 시작하면, 저 거리 끝 어디엔 가는 '와!'라고 말할만한 것들이 기다리고 있었다.

현지 지사의 직원이 추천한 외탄(外灘)에 갔다. 와이탄이라고 하고, the Bund라고 하기도 한다.

상해에서 누구나 '좋다'라고 말할 수 있는 경치를 제공한다. 황포강을 따라 오가는 유람선을 타도 좋을 것 같고, 오후 늦게 산책을 하면서 해가 지고 어두워져 야경으로 이어지는 것을 바라봐도 좋을 것이다. 청말(淸末) 외세의 지배에서 중국공산당 혁명 그리고 현재 중국의 무서운 경제발전까지의 자취가 이 곳에 나열되어 있었다.

외탄에서 많은 시간을 보내었다. 비가 오지 않았더라면 어디 좋은 자리에 앉아 이런 저런 사념에 잠기기 좋은 장소였지 않았을까?

| 상해 주요 중심지에는 애플매장이 하나씩 있다. 그리고 애장 안에는 언제나 사람들이 붐빈다. |

| 위 애플매장 근처의 버거킹. 맥도날드 점원들은 영어를 못 햇지만, 이 곳 매장 직원들은 유창했다. 그리고 매뉴에 모두 영어표기가 되어 있었다. 맥도날드는 그렇지 못 했다. |

숙소로 돌아오는 길에 세 명 이상이 나에게 길을 물어보았다. 그 중 한 나이드신 분은 내가 상해사람처럼 생겼다고 껄껄 웃으셨다. 그 분은 제법 멋진 영어를 구사하면서 나와 이런 저런 이야기를 짧게 나누었다. 헤어지면서도 '당신은 이 곳 사람처럼 생겼어!' 라며 웃으며 가셨다.

일본을 갔을 때, 일본 사람이 나더러 일본사람 같다고 했다. 싱가폴에서도 비슷한 경험이 있고, 상해에서도 그런 이야기를 자주 들었다. 물론 한국에서도 당연히 한국사람으로 인식된다. 곰곰히 생각해 봤다. 어쩌면 나의 생김새는 동양권에서 아주 보편적인 형상에 가까운 것이 아닐까? 덩치가 좀 클 뿐.

그리고 또 하루가 지나가고 있었다.

비는 그칠 생각이 없어 보였다.

No comments:

Post a Comment