음반들을 정리하였습니다. 여기 그리고 저기 무질서하게 쌓여 있던 음반들을 꽂아 두기로 한 것이죠. 알코홀에 살짝 정신을 맡길 때 나오는 습관 중에 하나가 음반을 마구 뽑아내어 한 곡씩 듣고 아무 데나 놓아 두는 것인데, 뭐 꼭 그런 습관 때문만은 아니라 요즈음은 취하지 않아도 정신상태가 그리 온전한 편은 아니라서 '정리'와는 거리가 먼 생황을 하고 있습니다.

최근 일년여 동안 샀던 앨범들은 모두 CDP 주위에 무질서하게 쌓여 있었는데, 이것들을 하나 둘씩 들어내어 새로운 장식장에 꽂으면서 몇 가지 당황스러운 일이 생겼습니다.

지난 휴일 아라아트센터 ECM 전시회에서 기분 좋게 산 Return to Forever는 역시 예전에 사둔 게 있었습니다. 듣고 싶을 때마다 찾았지만, 있지 않아 '기억이 잘 못 된 것일까?' 생각하고 지나쳤는데, 역시 예전에 사둔 게 있었습니다.

the Moody Blues의 앨범도 같은 기억의 착란과 정리의 미흡으로 다시 사게 된 경우이고, 'O' 앨범은 출장 갈 때마다 공연보고 나오면서 한 장씩 사왔더랬습니다. (심지어 두 번째 산 앨범은 뜯기도 전에 예전에도 샀었다는 걸 알게 되었답니다)

이 밖에도 이런 경우는 숱하게 있어 왔는데요,

Led Zeppelin의 첫앨범과 Physical Graffiti는 상당한 시간의 간격을 두고 샀다는 것을 변색된 속지만 봐도 알 수 있습니다. Ocean's Thirteen은 아마존에 주문해 놓은 사실을 잊어버리고 - 책사러 들어간 교보문고/핫트랙에서 아무런 의심없이 사왔던 일이 생각나는군요.

이렇게 중복된 앨범들은 주위 가까운 사람들에게 나눠 주기도 하고, 멀리 있는 고마운 분께 '혹시 이런 음악 좋아하세요?'라고 물어보고 보내어 드리기도 했습니다. 위 사진들은 그럼에도 남은 것들입니다.

특별한 취향이 있어 수집벽을 키워 가는 건 아니지만, 팬으로서의 당연한 행동으로 여기며 '소장'의 기쁨을 누리려는 것인데, 어쩌면 이런 행위가 나의 기억력을 측정하는 방식으로도 활용될 수 있다 생각해 봤습니다.

참, 그리고, 이렇게 사게 된 DVD도 몇 장 있답니다.

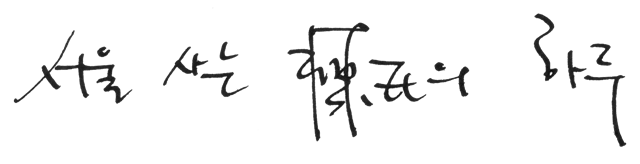

Friday, October 11, 2013

Monday, October 07, 2013

ECM : 침묵 다음으로 가장 아름다운 소리展

문득 세상은 어느 하나에 몰입한 사람이 변화시킨다는 생각을 했다. ECM, 어느 라디오에서 무심히 흘러나온 문장 속에서 발견한 친숙한 이름 그리고 '전시회'라는 단어. 운전 중이었고, 잊지 않으려 라디오를 끄고 계속 되뇌-이-었다. '꼭 가야지'.

나의 게으른 기억이 늦 가을 낙옆처럼 쉽게 먼지가 되려할 때, 동료의 추천 '좋아하실 거예요'으로 '아! 아직 못 가봤구나' 깨달게 되었다. 이런 식으로 놓친 것들이 어디 하나 둘이랴.

그래서 '꼭 가야지' 다짐이 있었던 날로부터 (적어도) 한 달 뒤인 어느 휴일 아라아트센터에 ECM 전시회를 보러 - 들으러 - 갔다.

침묵 다음으로 가장 아름다운 소리 展

많이 행복했고, 열 밤을 자고 난 뒤 아빠 손에 매달려 처음 동물원이라는 곳을 가게 된 아이처럼 큰 눈과 맑은 미소를 얻게 되었다. 설명하면 뭐 하랴, ECM 레이블에 한 번이라도 마음을 빼앗겨 보았다면 저기는 좋은 시간이 있는 공간이 될 것이다.

난 항상 가지고 있다고 생각하고, 항상 내 방에서 찾아내지 못 했던, Chick Corea의 Return to Forever도 살 수 있었어 흥분했으며, Sound and Silence 블루레이 디스크도 기쁜 마음에 사서 왔다.

한 사람의 열정과 몰입에서 완성되는 가치가 세상을 이렇게 바꾸기도 한다는 생각을 다시 하였다.

인사동을 인간 통조림으로 만든 예의없는 사람들의 거침없는 어깨 부딛힘도 용서할 수 있었고, 맛집이라고 찾아간 곳은 위생과 친절이라는 단어를 알지 못 하는 사람들의 소굴이라는 것에도 분노하지 않을 수 있었고, 집에서 아라아트센터까지 왕복 다섯시간이 걸렸음에도 하루가 복되게 느껴진 건 ECM을 만날 수 있어서 였다.

나의 게으른 기억이 늦 가을 낙옆처럼 쉽게 먼지가 되려할 때, 동료의 추천 '좋아하실 거예요'으로 '아! 아직 못 가봤구나' 깨달게 되었다. 이런 식으로 놓친 것들이 어디 하나 둘이랴.

그래서 '꼭 가야지' 다짐이 있었던 날로부터 (적어도) 한 달 뒤인 어느 휴일 아라아트센터에 ECM 전시회를 보러 - 들으러 - 갔다.

침묵 다음으로 가장 아름다운 소리 展

많이 행복했고, 열 밤을 자고 난 뒤 아빠 손에 매달려 처음 동물원이라는 곳을 가게 된 아이처럼 큰 눈과 맑은 미소를 얻게 되었다. 설명하면 뭐 하랴, ECM 레이블에 한 번이라도 마음을 빼앗겨 보았다면 저기는 좋은 시간이 있는 공간이 될 것이다.

난 항상 가지고 있다고 생각하고, 항상 내 방에서 찾아내지 못 했던, Chick Corea의 Return to Forever도 살 수 있었어 흥분했으며, Sound and Silence 블루레이 디스크도 기쁜 마음에 사서 왔다.

한 사람의 열정과 몰입에서 완성되는 가치가 세상을 이렇게 바꾸기도 한다는 생각을 다시 하였다.

인사동을 인간 통조림으로 만든 예의없는 사람들의 거침없는 어깨 부딛힘도 용서할 수 있었고, 맛집이라고 찾아간 곳은 위생과 친절이라는 단어를 알지 못 하는 사람들의 소굴이라는 것에도 분노하지 않을 수 있었고, 집에서 아라아트센터까지 왕복 다섯시간이 걸렸음에도 하루가 복되게 느껴진 건 ECM을 만날 수 있어서 였다.

Thursday, October 03, 2013

문장에 대한 옹졸한 나의 집착

(혹은 기성작가의 화가 날만큼 무신경한 문장 다듬기)

그간 한국 작가의 소설을 찾지도 않았다는 점을 교보문고를 들어서면서 알게 되었다. 매번 책을 사서 읽을 때 마다, '역자의 한국어 실력이 형편없어 이 모양'이라고 혀를 차는 대신 한국 작가의 책을 찾아 보기로 했다.

지난 여름, 이동진의 빨간책방에서 소개가 되었다는 기억으로 선택한 은희경의 '태연한 인생'.

하지만, 이야기가 시작된 후 책장을 몇 번 넘기고 덮어버리게 되었다.

시작과 함께 걸려나오는 문장들. 난 이야기보다 문장에 더 신경쓰는 사람인가 보다. 그리고 이동진의 빨간책방을 너무 신뢰했다. 그래도 사기 전에 좀 뒤적거려 봤다면. 문장의 늪과 단어의 암초를 견디고 '류의 서사'까지 읽었다. 열한 쪽. 이 책은 당분간, 내 방 어느 곳에 놓아두기로 했다.

차라리, 구석 구석 어색한 번역이 있지만 '야구의 역사'가 더 좋은 문장을 가지고 있다. 문예서를 이긴 비문예 번역서라니. 祝!

그간 한국 작가의 소설을 찾지도 않았다는 점을 교보문고를 들어서면서 알게 되었다. 매번 책을 사서 읽을 때 마다, '역자의 한국어 실력이 형편없어 이 모양'이라고 혀를 차는 대신 한국 작가의 책을 찾아 보기로 했다.

지난 여름, 이동진의 빨간책방에서 소개가 되었다는 기억으로 선택한 은희경의 '태연한 인생'.

하지만, 이야기가 시작된 후 책장을 몇 번 넘기고 덮어버리게 되었다.

- '엄청난 볼티지의 전율'

- '어머니는 마음을 쉽게 바꾸지 않는 순정파였다'

- '그것은 오히려 류의 아버지가 사로잡힌 맹렬한 불꽃에 산소가 포화된 바람을 불어넣었다'

- 볼티지가 뭔지 한 참 생각했다. 아! Voltage. 이 문장은 '볼티지의'를 지워도 좋다 = '엄청난 전율'. '엄청난 볼티지의 전율' 원문은 아무래도, '어둠의 다크니스' 같은 느낌이다.

- '어머니는 순정파였다' 혹은 '어머니는 마음을 쉽게 바꾸는 사람이 아니었다'라고 하는 게 더 자연스러워 보인다. '마음을 쉽게 바꾸지 않는 순정파'는 '부산역전앞'과 비슷해 보인다.

- 마지막의 문장은 3형식으로 간추려 내거나, 다른 것으로 전체를 바꾸는 게 아떨까 생각했다. 같은 주격조사가 두 번 등장하는 문장은 그냥 지우개로 지우고 싶어지니까.

- '엄청난 볼티지의 전률', '어머니는 ... 씨니컬해져 있었다', '주말은 프리였다' - 외래어도 아닌 것을, 문체에 특정 뉘앙스를 묻어내려는 의도도 없이 '태연하게' 집어 넣는 건 읽는 고통을 더해 준다.

시작과 함께 걸려나오는 문장들. 난 이야기보다 문장에 더 신경쓰는 사람인가 보다. 그리고 이동진의 빨간책방을 너무 신뢰했다. 그래도 사기 전에 좀 뒤적거려 봤다면. 문장의 늪과 단어의 암초를 견디고 '류의 서사'까지 읽었다. 열한 쪽. 이 책은 당분간, 내 방 어느 곳에 놓아두기로 했다.

차라리, 구석 구석 어색한 번역이 있지만 '야구의 역사'가 더 좋은 문장을 가지고 있다. 문예서를 이긴 비문예 번역서라니. 祝!

Wednesday, October 02, 2013

Bruce Springsteen - Devils & Dust

넓은 사막에서 걸어나온 듯 온 몸에 모래다, 모자를 벗어 두어번 털어내면 조금은 가벼워 진 것 같지만, 사막이 나에게 남긴 냄새는 가시질 않는다. 언제나 나의 퇴근은 이러하다.

사막을 지나오면서 오아시스 따윈 기대하지 않았다. 어느 순간이 되면 끝이 있다는 희망, 그것이 위안이기 때문이다. 태양이 아무리 높이 떠도, 거센 바람 속에 모래가 촘촘히 있다 하여도, 시간이 지나면 나를 비켜갈 것을 알기에, 오아시스 따윈 기대하지 않는 것이다.

모래를 털어내고 물 한 모금을 얻어 마시면, Bruce Springsteen의 목소리가 듣고 싶어진다. 시동을 걸고 하루의 두 번째 러쉬아워를 겪을 때, Bruce Springsteen의 목소리를 들으면, '아무 것도 아니야, 아무 것도 아닌 거야'라고 나에게 말하기 쉬워진다. 남쪽으로 남쪽으로 계속 차를 몰며 집으로 향하면, Bruce Springsteen의 목소리를 따라하게 된다.

바람은 속도를 늦추고 하늘에서 비가 올 것 같지만, 나를 덮고 있는 모래는 쉽게 떠나지 않을 것 같다. 퇴근은 내일을 기대하기 보다 오늘도 지나갔음에 안도하는 시간인 것이다. 그래서 나의 퇴근은 잘 못 되었다, 그래서 Bruce Springsteen의 목소리가 필요하다.

Labels:

bruce springsteen,

devils and dust,

사막,

전쟁,

퇴근,

희망

시월 October

Subscribe to:

Posts (Atom)