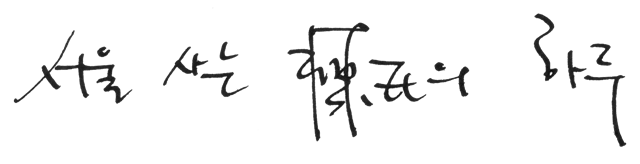

2011년 시월 네번째 토요일, 22일. PO 5차전은 우천으로 23일 일요일로 연기되었다. 이 때까지만 해도, 투수 운영에 하루의 휴식이 더 해진 롯데 자이언츠의 승리를 점치는 사람이 많았다. 그런데, 역설적으로 롯데 자이언츠는 투수 운영에서 스스로 무너지기 시작했다. 그리고 침묵의 타선 - 원래 롯데 자이언츠가 가을만 되면, 배트는 조용하지 않던가!

멋진 리더가 있는 팀과 멋진 스탭이 있는 팀이 플래이오프 마지막 경기를 했다, SK Wyverns : LOTTE Giants. 한국 시리즈 진출을 위한. 그리고 멋진 리더가 있는 팀이 승리했다. 마치 '올 해는 내가 가는 길이 좀 길구나, 차근차근 가자구나'라고 말하며 경기를 하는 모습이었다. 여유와 자신감 - SK 와이번스의 포스트 시즌을 설명할 수 있는 단어 둘이다.

|

| SK 와이번스는 한국 리그에서 큰 기록을 만기게 되었다. 5년 연속 한국 시리즈 진출. |

오늘도 롯데 자이언츠는 분위기를 자신의 것으로 만들며 시작했다. 1회말, 선취점 - 퉁 쳐서 한 범 뽑는 별안간의 홈런이 아니었다. 그들의 색을 화끈하게 보여줄 듯 했다. 금일 5타수 4안타의 김주찬. 이번 5차전에 배트를 든 모든 선수 중에 가장 뛰어난 공격력을 보여주었다. 그가 먼저 일어서 나아갔다. 하지만, 1회는 단 1점을 내는 데 그쳤다. 김주찬의 3루타 - 전준우의 2루타 - 1득점 - 이대호의 고의사구 - 홍성흔의 병살타. 그리고 분위기는 슬금슬금 SK에 넘어갔다.

SK:LOTTE - 8:6. SK 와이번스 승.

|

| 살아났다. 너무 늦게 살아났다. 키맨으로서의 역할을 할 뻔했다. 1회말 공격이 가장 아쉬운 순간이었다. |

|

| 적시 2루타 따라가는 2점. 사직은 다시 흥분했고 롯데 자이언츠는 주머니 속에 넣어버린 '희망'이라는 단어를 다시 꺼내었다. 하지만, 이 6회말은 그들의 마지막 희망이었다. |

사실, 그 분위기라는 것 - 많은 야구 전문가라고 자처하는 사람들이 야구는 '멘탈 게임' 분위기를 탈 수 밖에 없다 - 라고 말한다. 스스로 분위기를 만들어 갔다면, 상대에게 그 분위기를 쉽게 내어줄 수 없다. 반면, 스스로 무너지고 분위기를 내어주었다면, 되찾아오는 건 불가능에 가까워 질 수 있다.

오늘 롯데 자이언츠는 스스로 분위기를 SK에게 내어주었다. 4차전까지 없었던 실책, 투수의 폭투 그리고 이러한 것들이 즉시 만들어낸 실점.

이런 분위기의 전환은 내어준다고 다 되는 것은 아니다. 받는 쪽의 자세도 중요하다. 준PO부터 PO의 마지막까지 시종일관, SK 선수들은 여유가 있었다. 크게 기뻐하지 않았고(롯데보다) 크게 화내거나 안타까워 하지도 않았다(기아와 롯데보다). 마치 매일 만나는 일처럼 그들은 '쉬크'하게 놀라운 상황도 서로를 탓할 수 있는 상황도 무덤덤하게 뒤로하고 다음을 준비했다.

이런 SK 선수들의 분위기를 '이기는 습관'으로 하나로 묶어 말하는 사람들도 있는데, 나의 관점은 '자신감'이다. 그리고 그 자신감이 만들어낸 '여유' 속에서 벼랑끝 승부 · 박빙의 게임을 이겨낸 것이 아닐까? 아니 이겨낸 것이 아니라, 그냥 그런 게임인냥 지나온 게 아닐까?

김성근式 야구의 종식과 이만수式 야구의 시작이 짧은 시간 내에 그들에게 전파되었기에 가능했을 것이다. 이만수. 난 그를 주목하고 싶다.

큰 희망을 품은 롯데 자이언츠는 올해도 실패했다. 4년연속 가을 야구를 하긴 했지만, 우승청부사의 '선 굵은 스몰볼'은 실패했다. 양승호 체제가 최초의 리그 2위, PO 직출 등의 이유로 '일단 성공'이라고 평가를 하고 싶다면, 지난 로이스터의 3년도 '성공'으로 재평가 해야 한다. 준PO에서의 좌절을 '실패'로 포장하여 몰아내지 않았던가? 같은 맥락이라면, 양승호 체제는 더 큰 '실패'이다. 넉넉한 2위를 하고도 준PO를 거쳐 올라온 기운 빠진 SK에게 졌으니.

롯데 자이언츠에게 한가지 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이 있다면, 지난 2008년부터 지금까지 4년. 포스트 시즌 성적이 조금씩 나아지고 있다는 점이다. 문득, '병신같지만 멋진' 야구를 했던 로이스터 감독의 모습이 보고 싶다.

[로이스터의 NO FEAR!] 잘싸운 롯데, 그러나 버거웠던 SK

오늘 5차전의 진정한 승리자는 역시, 삼성 라이온즈이다. 그들의 시나리오 대로 모든 것이 움직여 주었다. PO에서 5차전까지 치루어졌으며, 준PO부터 긴 전쟁을 치루고 올라온, SK가 그들의 파트너가 되었기 때문이다.

한편,

이번 PO 5차전 사직 경기는 여전한 구태를 보여주었다. 우선, '정규방송관계로...'로 시작되었던 오래된 캐스터의 멘트가 다시 등장했다. 이전 SBS나 KBS는 정규방송을 미루고 마지막까지 중계했지만, MBC는 '나가수'라는 큰 광고주가 버티고 있는 인기 프로그램이 있었던 이유였을까? 경기를 오롯이 중계할 자신이 없었다면 다른 방송사로 넘기거나 전문 스포츠 캐이블 채널로 줬어야 하지 않았을까?

사직의 관중석에서 날아든 10원짜리 욕은 '생방송'인 관계로 여과없이 전파를 탓다. 10원으로 살 수 있는 저렴한 욕이었다. 어떤 사직 '아제'는 난동을 피우다 이를 말리는 청년의 치아를 부러뜨렸다고 한다. 그리고 중계 화면에는 와야 그라운드에 가득한 오물들을 볼 수 있었다. 야도(野都)라고 불리우는 부산, 하지만 아직 갈길이 멀다.

문학에서의 경기는 중계를 보는 나조차 큰 스트레스에 시달렸다. 응원석의 앰프로 퍼져 나오는 응원가와 응원단장의 고함 때문이었다. TV 앞의 내가 이러한데, 그라운드의 선수들은 얼마나 산만했겠으며, 관중들은 얼마나 힘들었을까? SK쪽 롯데쪽 시작의 차이는 있었지만, 그 예의없음은 같았다. 사직에서는 앰프소리가 크게 전파를 타지는 않았다. 다행이었다. 난 야구경기에 응원단장과 헐벗은 치어리더 소녀들이 나서야 한다고 생각하는 것 - 구태라고 본다. 관중들을 소음과 집단 체조에서 해방시켜야 하지 않을까? 흥이 나서 그럴 수도 있겠지만, 앞에서 선동하는 것은 너무 옛날 방식이다. 등짝에 秋字를 그린 '조지훈'은 멋지지만.

이번 PO는 공중파 3사가 나누어 중계를 했다. 해설자는 스포츠 전문 캐이블 채널의 그들이었지만, 캐스터는 공중파 소속이었다. 전문성이 모자라는 캐스터들은 시종일관 경기 시청을 방해했고, 때론 해설자를 당황스럽게 만들기도 했다.

하지만, 여전히 '허구연'은 해설자로 부적합하다고 생각한다. 그의 퇴진은 한국야구 발전의 초석이 될 것이다. 그 날을 또한 기다려 본다.

No comments:

Post a Comment